在生物制剂等领域,安瓿瓶因其一次性使用、密封性优异的特性成为常用包装形式。然而,安瓿瓶的顶空体积通常较小(常小于0.5 mL),这对残氧检测提出了较高挑战——传统残氧仪在小体积顶空环境下易受气体扩散限制、传感器响应延迟及测量边界效应影响,导致检测限不足或误差偏大,直接影响药品残氧控制的准确性。因此,明确安瓿瓶残氧仪的检测限特性并建立科学的小体积顶空测量误差校正方法,成为保障检测结果可靠性的关键。

首先需理解小体积顶空的物理限制:当顶空体积小于0.5 mL时,气体分子自由程缩短,氧气与传感器的接触效率降低,可能导致仪器较低检测限(如常规0.1%O₂)无法满足实际需求(部分药品要求残氧≤0.01%)。同时,小空间内的气体混合均匀性差,局部氧浓度差异可能造成单点测量的代表性不足;此外,安瓿瓶的瓶颈结构(如细长颈部)会进一步阻碍气体扩散,延长平衡时间,增加测量延迟误差。

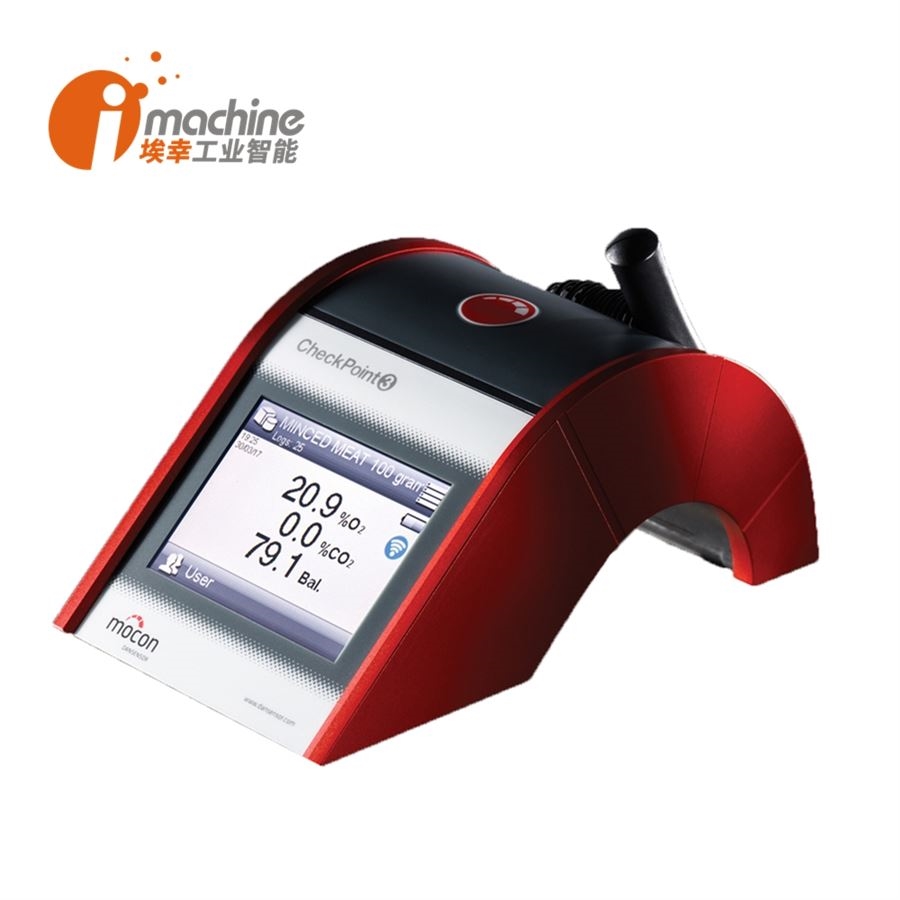

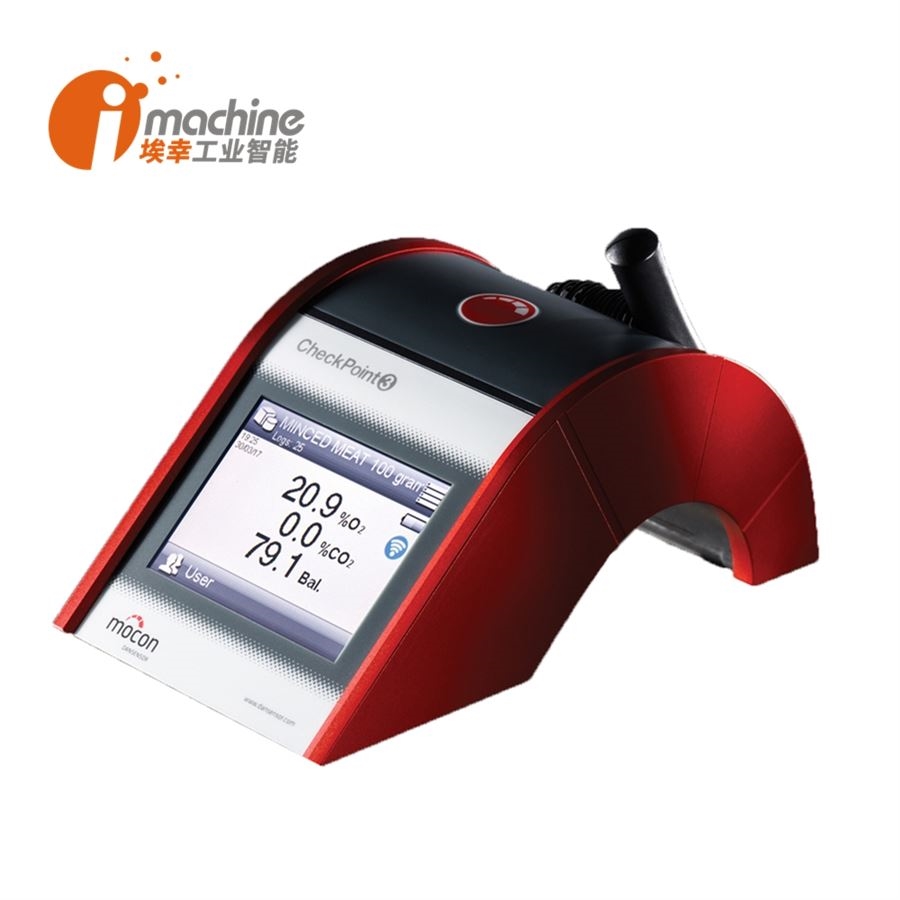

针对上述问题,误差校正需从仪器原理、测量方法及数据处理三方面协同优化。在仪器选择上,优先采用荧光猝灭原理的残氧仪——其传感器对低浓度氧更敏感(检测限可达ppm级),且无需消耗气体样本,更适合小体积环境。测量前需通过标准气体(如已知浓度的氮氧混合气)对仪器进行基线校准,消除传感器零点漂移和灵敏度衰减带来的系统误差;对于小体积顶空,建议采用“多次平衡-取均值”策略:将安瓿瓶置于恒温环境(如25±1℃)中静置10-15分钟,待气体充分扩散均匀后再进行检测,避免因温度波动或未平衡导致的瞬时误差。

更关键的校正方法是引入“体积修正系数”。通过数学建模(如理想气体状态方程)计算小体积顶空内氧气的实际摩尔数,并与标准大体积(如5 mL)下的测量值对比,建立浓度换算关系。例如,若小体积顶空中测得氧浓度为0.05%,但实际气体总量仅为大体积的1/10,则需结合安瓿瓶的具体尺寸(如直径、高度)计算有效顶空体积,对原始数据进行体积比例校正。部分先进仪器已内置小体积模式,通过算法自动补偿边界效应,用户只需输入安瓿瓶规格参数即可获得修正后的结果。

此外,操作细节也影响误差控制:安瓿瓶开瓶取样时应避免手指接触瓶口(防止油脂污染影响气体渗透),检测前需用氮气吹扫管路以排除残留氧干扰;对于批量检测,建议选取3-5支安瓿瓶作为平行样本,通过统计学方法(如标准偏差分析)评估整体测量可靠性。

综上,安瓿瓶残氧仪在小体积顶空测量中的误差校正,本质是通过仪器性能适配、测量流程优化及数学模型补偿的综合手段,将检测限从“理论可行”推向“实际精准”。这不仅为低顶空药品的残氧控制提供了技术保障,更是制药企业满足严苛质量标准的必要支撑。